Photographie

La Maitrise

de l'éclairage

En photographie souterraine

Par Philippe Crochet

Par Philippe Crochet

Pour accéder de façon rapide aux quatre parties de cet article

Les cavités naturelles recèlent des beautés qui méritent sans aucun doute de consacrer du temps à les immortaliser par une photographie de qualité. Au-delà de la simple illustration de comptes rendus d’exploration ou de publications, une des motivations de tout photographe est de susciter une émotion esthétique.

Un flash est par définition un dispositif produisant une lumière intense sur un temps très court (notion d’éclair en référence au phénomène naturel de la foudre). Il s’oppose aux sources de lumière continue (soleil, projecteurs à ampoules ou à LED, lampes de progression…) pour lesquelles il n’est pas nécessaire de gérer le déclenchement synchronisé de la lumière par rapport à l’ouverture de l’obturateur.

Par la composition et les paramètres qu’il adopte lorsqu’il prend un cliché, le photographe transforme le réel en un message porteur de sens, capable de parler au spectateur. La réalité peut ainsi être sublimée par les techniques de prise de vue et d’éclairage qui vont donner tout son sens à la photo résultante. Du réel à l’image, il y a donc une action de création qui transmet bien plus que la scène réelle, littérale.

Trois types de lumière sont différenciés en photographie :

• la lumière continue naturelle

• la lumière continue artificielle

• la lumière artificielle instantanée produite par les flashs.

La technique des flashs a été largement développée dans l’article n° 2. Ce dernier article se propose d’aborder les deux autres sources de lumière : le soleil et la lumière artificielle continue.

Les cavités naturelles recèlent des beautés qui méritent sans aucun doute de consacrer du temps à les immortaliser par une photographie de qualité. Au-delà de la simple illustration de comptes rendus d’exploration ou de publications, une des motivations de tout photographe est de susciter une émotion esthétique.

Son but devient ainsi de retranscrire la féerie des lieux à travers la magie de l’image,

afin d’émerveiller ses pairs ou susciter de nouvelles vocations. Mais pour se consacrer pleinement à l’aspect artistique d’une photographie, il convient préalablement d’acquérir quelques bases techniques indispensables pour s’affranchir de pièges évitables et obtenir les meilleurs résultats possible.

C’est dans ce contexte qu’une série de quatre chroniques sera consacrée à la maîtrise de la photographie souterraine.

Ce premier article présente les règles de base régissant l’exposition et la qualité du cliché. Il sera suivi de trois autres qui traiteront respectivement des flashes électroniques et magnésiques (2), de la composition des éclairages (3) et des prises de vue en éclairage continu (4).

De tels paysages souterrains exceptionnels méritent qu’on y investisse du temps et du savoir-faire pour les immortaliser avec des clichés de qualité. Cette photographie a été réalisée avec quatre flashes électroniques :un en contrejour derrière le modèle, un en3/4 contre-jour à droite pour mettre en valeur le rideau d’aragonite, un tenu par le modèle et dirigé vers le rocher pour que la réverbération éclaire de façon douce son visage, un latéral à gauche pour déboucher les concrétions au premier plan.

Le monde souterrain est caractérisé par le noir absolu qui y règne. Cette absence totale de lumière, perçue en première approche comme une difficulté, est en fait un avantage car elle laisse toute liberté pour éclairer la scène. La part de créativité devient ainsi plus importante car le photographe doit façonner lui même l’espace qui l’entoure, lui imposer ses limites, déterminer ses apparences.

Dès lors, il ne s’agit pas de composer avec une lumière à la fois imposée et changeante comme à l’extérieur, mais de créer celle-ci ex nihilo. Les conditions de prises de vue sont ainsi analogues à celles du studio, à la différence qu’il faut emmener avec soi ses éclairages et travailler dans un milieu plus hostile, notamment vis-à-vis du matériel.

De nos jours, les appareils photo possèdent des automatismes de plus en plus sophistiqués qui sont largement utilisés par tous, d’autant plus qu’ils permettent de réaliser des clichés tout à fait corrects, déjouant même certains pièges classiques comme les contre-jours. C’est une facilité qui présente l’avantage pour l’opérateur de ne pas avoir à investir dans des connaissances techniques souvent perçues comme complexes. Toutefois, sous terre, un calcul « manuel » de l’exposition est préférable, dès lors qu’on s’inscrit dans une démarche esthétique

ou artistique :

• les photographies du monde souterrain comportent souvent d’importantes zones noires qui peuvent fausser l’exposition automatique avec une tendance à la surexposition pour les compenser ;

• cette approche garantit la reproductibilité des paramètres, alors que l’exposition automatique déterminée par l’appareil n’est pas forcément la même entre deux photos (pour peu que la position d’un éclairage ait légèrement changé) ;

•enfin, le numérique permet une approche itérative dans la mesure où il est possible de visualiser immédiatement le résultat d’un cliché, l’analyser sur place et apporter aussitôt les corrections nécessaires.

Le photographe va ainsi travailler par étapes successives, en modifiant chaque fois un paramètre de réglage jusqu’à obtenir le résultat visé.

Plusieurs sources de lumière peuvent être utilisées en photographie souterraine :

• Les flashes électroniques ;

• Les flashes magnésiques (utilisant desampoules de tailles différentes) ;

• Les éclairages de progression qui deviennent de plus en plus puissants avec le développement des LED (ils permettent maintenant la réalisation de photos à main levée) ;

• Des torches de cinéma ou des panneaux de LED pouvant fournir un éclairage encore plus fort.

L’utilisation de flashes, qu’ils soient électroniques ou magnésiques, constitue encore une solution simple fournissant une lumière de qualité qu’il est plus facile de modeler. Elle nécessite toutefois de connaître leurs caractéristiques techniques pour en tirer le meilleur parti. Les possibilités offertes par les flashes seront présentées de façon détaillée dans la seconde chronique.

Pour les deux autres types d’éclairage, l’exposition peut être directement déterminée à l’aide de la cellule de l’appareil, ce qui présente l’avantage, d’une part, d’une mise en oeuvre plus rapide, et d’autre part, de voir directement le résultat dans le viseur au moment de la prise de vue. L’approche apparaît donc plus simple, mais peut se

heurter à des limites de puissance et de possibilités de modulation de la lumière

Le réglage de l’exposition consiste à déterminer la quantité de lumière qui arrive au capteur (ou au film pour les appareils

argentique) en jouant sur trois paramètres : la vitesse, l’ouverture et la sensibilité.

La vitesse correspond à la durée durant laquelle l’obturateur de l’appareil (constitué généralement par des rideaux) reste

ouvert, et la surface sensible de l’appareil photo (film ou capteur) est exposée à la lumière. Elle s’exprime en seconde avec des valeurs normalisées :

1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000

La durée est divisée (ou multipliée)par deux entre deux graduations, ce qui se traduit par le passage de deux fois moins (ou deux fois plus) de lumière vers le capteur.

Sous terre, en l’absence de lumière du jour, la vitesse n’est pas un facteur prédominant pour l’exposition dans le cas de photographies au flash, mais elle pourra éventuellement être adaptée pour le rendu des éclairages de progression (il

peut être intéressant pour restituer une ambiance d’exploration que ces éclairages soient visibles sans toutefois entraîner une surexposition). On retiendra ainsi à ce stade deux limites pour la vitesse :

• une limite inférieure à partir de laquelle il existe un risque de bougé à main levée. L’emploi d’un pied est nécessaire si la lumière du jour (entrée, puits) ou des éclairages de progression contribuent à l’exposition de la photo. On donne comme règle générale que cette vitesse ne doit pas être inférieure à la focale de l’objectif. Pour simplifier, on retiendra en spéléologie qu’il est préférable de ne pas descendre en dessous du 1/30ème de seconde ;

• une limite supérieure à ne pas dépasser au-delà de laquelle une partie de l’image sera noire. En effet, à partir d’une certaine vitesse (appelée vitesse de synchronisation), l’obturateur ne reste pas ouvert suffisamment longtemps et seule une partie de l’image est impressionnée. Cette vitesse, spécifique à chaque appareil, est généralement de 1/250ème pour les flashes électroniques. Dans le cas d’utilisation d’ampoules magnésiques dont la durée de l’éclair est beaucoup plus longue, il convient d’adopter une vitesse supérieure ou égale à 1/30ème de seconde, pour ne pas se priver d’une partie de la lumière émise.

Le diaphragme traduit la taille de l’ouverture circulaire qui laisse passer la lumière à travers l’objectif pendant l’exposition. La surface de cette ouverture est réglable grâce à un système de Lamelles en métal formant l’iris. Cette ouverture est exprimée, par convention, à l’aide de valeur f : une petite valeur (par exemple f/2.8) correspond à une grande ouverture laissant entrer beaucoup de lumière, alors qu’une grande valeur (par exemple f/11) correspond à une petite ouverture laissant entrer peu de lumière. La gamme courante des valeurs d’ouverture est la suivante :

1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 44 64

La progression entre les valeurs diaphragme se fait selon un facteur 2 (1,4) alors que la surface de l’ouverture est elle divisée (ou multipliée) par deux, ce qui se traduit par le passage de deux fois moins (ou deux fois plus) de lumière. Le passage d’une graduation à une autre correspond à un Indice de Lumination1 (IL) ou plus prosaïquement, une unité de diaphragme, terme utilisé pour exprimer les corrections d’exposition (par exemple, « ouvrir d’un diaphragme » correspond à une correction d’exposition de +1IL).

En général, l’oeil humain ne discerne pas des différences d’éclairement inférieures à 25 %. Pour une exposition précise, le réglage du diaphragme se fait donc en tiers de graduation correspondant aux crans par défaut sur les appareils numériques (les menus offrent la possibilité de choisir des demigraduations).

L’ouverture conditionne la profondeur de champ qui correspond à l’étendue de la zone de netteté. Elle détermine donc les plans qui seront plus ou moins flous sur la photo en avant et en arrière du sujet, et en corollaire son intégration dans l’environnement. La profondeur de champ est d’autant plus importante que le diaphragme est fermé (petite ouverture) et que la focale utilisée est courte. Ainsi, en utilisant un grand-angle à un diaphragme de f/8, il est possible d’avoir le cliché net de 1 m à l’infini. En revanche, à une ouverture de f/4, il sera possible de volontairement rendre le fond flou pour mettre en valeur le premier plan (cf. photographie ci-dessous).

Enfin, l’ouverture a également une incidence sur d’autres facteurs :

• le piqué qui traduit la précision des détails du cliché et conditionne l’impression de netteté générale (il s’apprécie en comptant le nombre de traits noirs qu’il est possible de distinguer avec un contraste suffisant sur 1 mm). Le piqué dépend bien entendu en grande partie de la qualité de l’objectif (liée à l’agencement et au traitement des lentilles), mais il existe une valeur de diaphragme pour laquelle il est

optimum, généralement située autour de f/8. C’est à l’ouverture maximale

que le piqué est le plus dégradé ;

• les phénomènes de diffraction qui font chuter la résolution lorsque le diaphragme est trop fermé. À l’exception d’objectifs spécialement conçus pour la macrophotographie (fournissant de très bons résultats à l’ouverture

minimale de 32), il est conseillé de ne pas aller au-delà d’un diaphragme de 11 lorsqu’une grande profondeur de champ n’est pas indispensable ;

• le vignetage qui se traduit par l’assombrissement de la périphérie du

cliché (coins sombres). Il est visible à partir de différences de 1/2 IL et il devient particulièrement gênant au-delà de 1 IL. Il affecte plus particulièrement les objectifs grand-angle et les zooms. Généralement, le vignetage s’estompe quand on ferme le diaphragme d’un à deux crans par rapport à l’ouverture maximale.

On retiendra donc qu’il est préférable dans la mesure du possible d’exposer les photographies à un diaphragme minimum de 5,6 et si possible 8 pour minimiser ces effets parasites, tout en bénéficiant d’une profondeur de champ déjà convenable

La sensibilité s’exprime en indice ISO. Plus la valeur est élevée, moins la quantité de lumière requise pour exposer correctement la photo est importante. Cette sensibilité a une forte incidence sur la qualité de l’image : le fait d’augmenter

l’indice ISO a pour conséquence d’augmenter le grain (argentique) ou le bruit (numérique), ce qui se traduit par l’apparition de pixels parasites nuisant à la précision de l’image. Ce bruit est plus marqué dans les parties sombres et il

affecte plus particulièrement la qualité du noir souvent très présent dans les photos

souterraines. Quand l’indice ISO est doublé (par exemple de 100 à 200), la quantité de lumière nécessaire pour exposer correctement la photo est divisée par deux, ce qui permet de fermer d’un cran de diaphragme (par exemple de 4 à 5,6). L’un des avantages de la photo numérique est de pouvoir modifier la sensibilité entre deux prises de vue (alors que c’est impossible en photo argentique, à moins de changer à chaque fois de film).

Les capteurs des appareils numériques sont caractérisés par une valeur optimum de sensibilité correspondant à un bruitage minimum (ce bruit se traduit par la présence d’informations parasites qui s’ajoutent de façon aléatoire sur le cliché, entraînant une perte de netteté dans les détails). Il est donc important de connaître cette valeur de sensibilité qui doit être adoptée de préférence lorsque la quantité de lumière disponible le permet. Elle est généralement de 100 ASA ou 200 ASA selon les appareils. La qualité de l’image se dégrade plus ou moins rapidement au-delà ou en deçà de cette valeur en fonction de la taille du capteur. Ainsi, les appareils reflex haut de gamme actuels permettent d’avoir des photos de grande qualité à des sensibilités de 800, voire 1600 ASA, alors qu’avec un capteur APS, le bruit peut être marqué dès 400 ASA.

Face à certaines scènes pour lesquelles la quantité de lumière disponible est insuffisante pour bien les éclairer (telles que les galeries ou les salles de grandes dimensions), le photographe doit donc faire un choix douloureux entre favoriser la qualité (et la profondeur de champ) au détriment du grain (par exemple 800 ASA à f5,6) ou l’inverse (200 ASA à f2,8). C’est un choix personnel qui dépend également de la qualité de l’optique, les très bons objectifs restant performants à grande ouverture. Mais en général, pour limiter la perte de qualité liée à la haute sensibilité, les ISO ne sont augmentés qu’en dernier recours car ils affectent la totalité du cliché avec des possibilités de retouche plus difficiles en postproduction (nécessitant des logiciels spécifiques). La mauvaise qualité liée à une grande ouverture affecte principalement les coins (effet de vignetage)… qui sont souvent noirs dans les Clichés spéléologiques.

En résumé, au moment de prendre une photo au flash, le photographe doit commencer par se fixer un diaphragme en fonction des contraintes du sujet :

• diaphragme le plus fermé possible dans le cas de photographies rapprochées

ou comprenant plusieurs plans pour bénéficier de la profondeur de

champ maximale ;

• diaphragme optimal (généralement f/8) limitant les aberrations chromatiques

de l’objectif et sensibilité « normale » (100 ou 200 ASA) en l’absence de contraintes de profondeur de champ et de lumière disponible pour avoir la meilleure qualité possible ;

• diaphragme minimal admissible en fonction de la qualité de l’objectif (2,8 ou 4) et augmentation de la sensibilité lorsque la lumière disponible est la principale contrainte.

Du temps de la photographie argentique, la qualité de l’exposition ne pouvait être constatée qu’une fois le film développé, au mieux quelques jours après la séance de prise de vue. C’était parfois l’occasion de déconvenues obligeant à refaire les photos. La photographie numérique permet d’afficher le cliché sur l’écran de l’appareil, et ainsi de contrôler immédiatement le cadrage, la mise au point et la composition. Mais pour l’exposition, il ne faut pas se limiter à cette simple visualisation, d’autant plus que celle-ci est parfois faussée par l’absence de lumière sous terre qui peut notamment entraîner une impression de surexposition. Il existe pour cela un outil infaillible qui doit systématiquement être utilisé : l’histogramme.

Rappelons tout d’abord qu’une photo numérique est composée de pixels (Picture Element) organisés en colonnes et rangées, formant une matrice (ou tableau) à deux dimensions. Ces pixels sont les plus petits éléments constitutifs d’une image et portent les informations nécessaires à son affichage (couleur, intensité). Celles-ci sont généralement codées sur 8 bits1, si bien qu’il est ainsi possible de différencier 256 (28) niveaux par couleur. Si on considère les trois composantes colorimétriques de base (Rouge, Vert et Bleu), le codage s’effectue pour chaque pixel sur 24 bits, ce qui correspond à 16,7 millions de couleurs (2563). Cette gamme, supérieure aux capacités de différenciation de l’oeil humain, est largement suffisante pour une bonne perception visuelle.

L’histogramme est un graphique qui indique la répartition des différentes valeurs de tonalités de l’image : l’axe des abscisses (horizontal) représente les 256 niveaux possibles allant de 0 (noir absolu) à 255 (blanc pur), et l’axe des ordonnées (vertical) fournit pour chaque niveau sa proportion dans l’image.

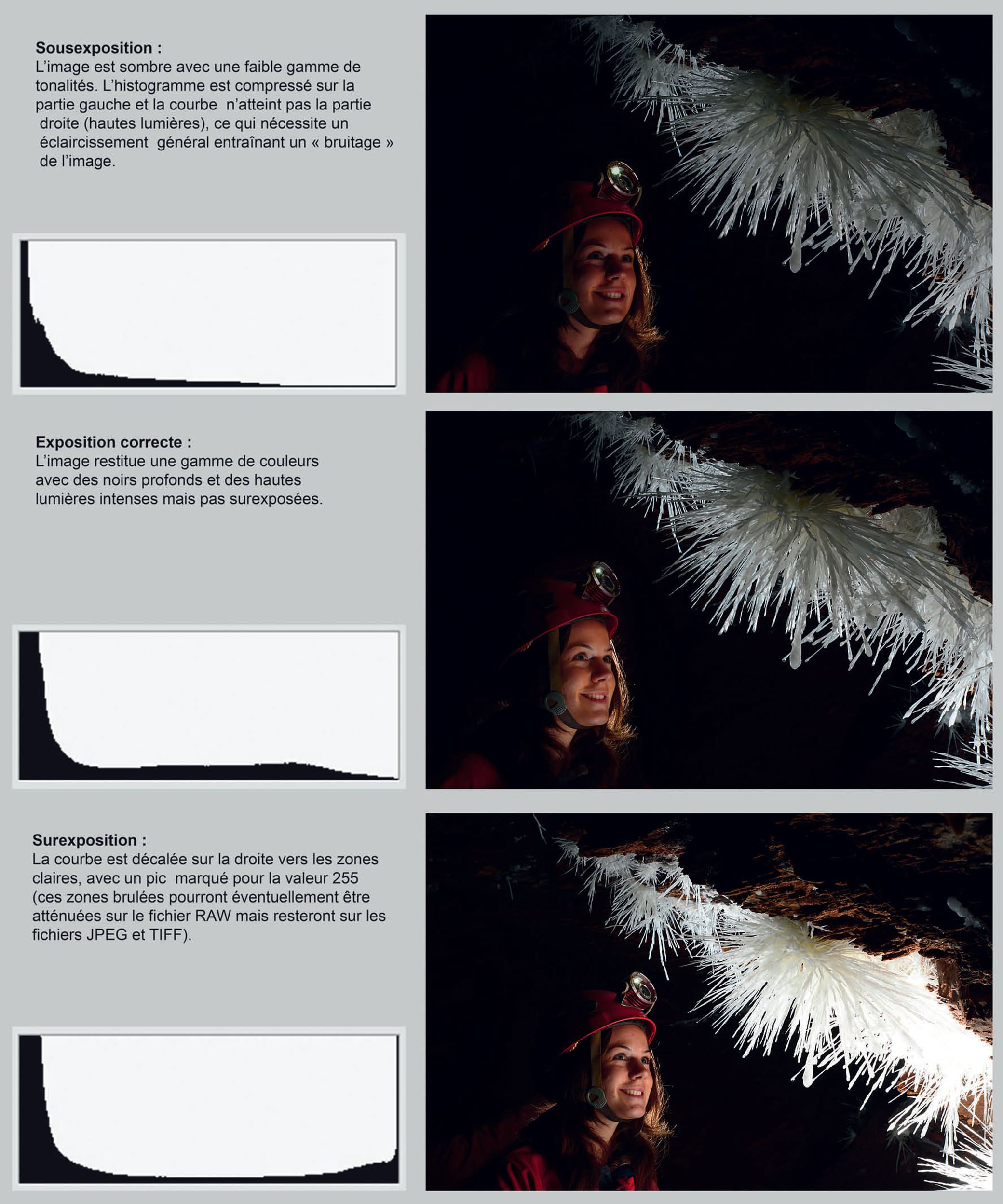

Un histogramme correct doit répondre à deux règles (voir illustration suivante) :

• le niveau maximal de blanc (valeur de 255) ne doit pas être atteint car il se traduit sur la photo par des aplats blancs particulièrement inesthétiques et sans aucun détail. Il faut donc exposer au plus juste ces hautes lumières qui attirent l’oeil sur le cliché, pour qu’elles ne nuisent pas à la lisibilité de l’image

• à l’inverse, l’histogramme ne doit pas être décalé vers la gauche pour limiter le bruit numérique surtout présent dans les zones sombres. Pour optimiser l’exposition d’une photo, il convient donc d’exposer « à droite », c’est-à-dire avoir un histogramme couvrant l’ensemble des valeurs de niveaux sans toutefois atteindre la limite de 255. Cette approche présente l’avantage de limiter la montée du bruit dans les zones de forte densité (ombres et noirs de l’image) et de pouvoir par la suite éventuellement nuancer les blancs (ce qui revient à respecter la règle classique de la photo de mariage qui consiste à caler l’exposition sur la robe blanche de la mariée et non sur le costume noir du marié). Il faut savoir que le bruit apporté en post-traitement est moins important en sous-exposant les parties claires qu’en surexposant les zones sombres.

En spéléologie, avec des sujets comprenant des parties sombres ou noires, les valeurs proches de 0 peuvent prédominer (histogramme avec cloche à gauche), ce qui n’est pas gênant si la dynamique est bien respectée vers

les tons plus clairs. La plupart des boîtiers offrent la possibilité d’afficher en surbrillance à l’écran les zones surexposées. Cette option peut s’avérer pratique pour un contrôle rapide, même si elle est moins riche en information que l’histogramme.

En cas de doute sur l’exposition, une solution simple consiste à « bracketer ». Le bracketing est un procédé qui consiste à prendre plusieurs photos de la même scène, en modifiant sensiblement les réglages à chaque prise de vue (l’ouverture ou la sensibilité). Il est prudent de travailler par tiers d’IL (Indice de Lumination) pour avoir la meilleure précision possible. Le choix de la meilleure exposition se fera ensuite sur l’écran de l’ordinateur dans de meilleures conditions que sous terre.

La qualité de l’image est déterminée par cinq paramètres :

• la définition, égale au produit du nombre de lignes par le nombre de colonnes de la matrice (soit le nombre total de pixels qui constituent la photo). Elle conditionne le poids de la photo, exprimé en octets, qui correspond à la quantité d’espace mémoire qu’elle occupe. Plus une photo a une définition élevée, plus elle pourra être agrandie sans que les pixels soient visibles. Il est généralement proposé sur les appareils trois gammes de définition (Large, Medium et Small), correspondant à des tailles d’image différentes ;

• la résolution, égale au nombre de pixels par unité de longueur. Elle est généralement exprimée en ppc (points par centimètres) ou ppp (points par pouce, en anglais dpi pour dots per inch). La résolution à partir de laquelle l’oeil humain ne voit plus de différence est de 300 dpi à une distance de 25 cm et 75 dpi à un mètre ;

• le mode chromatique: les deux modes principaux sont RVB (Rouge-Vert-Bleu)

proposé sur les appareils photo, et CMJN (Cyan-Magenta-Jaune-Noir) utilisé dans l’imprimerie ;

• la quantification définie par le nombre de bits utilisé pour le codage de chaque pixel (couleur, intensité). Il est généralement de 8 mais, sur certains appareils, l’encodage peut s’effectuer en 12 bits ou 14 bits, ce qui se traduit par beaucoup plus de nuances de couleurs ;

• le format d’enregistrement : il existe de nombreux formats informatiques pour le stockage des photos, mais seuls trois sont généralement proposés sur les appareils:

○ JPEG (Joint Photographic Expert Group) : c’est le principal format d’image utilisé en photographie. Il présente l’avantage de diminuer le poids des photos en les compressant, ce qui se fait au détriment de la qualité (changements de teinte moins progressifs et apparition de mosaïques lorsque la compression devient trop importante). La photo est d’autant plus dégradée que le taux de compression est élevé, et cela de façon irréversible. Par ailleurs, il faut savoir que chaque sauvegarde du fichier se traduit par de nouvelles altérations. Les appareils proposent généralement trois catégories de JPEG (Fine, Normal et Basic) correspondant à différents niveaux de compression. Il est fortementconseillé d’utiliser uniquement le

mode Fine ;

○ TIFF (Tagged Image File Format) : la valeur de chaque pixel est enregistrée sans aucune compression. Il n’y a donc pas d’altération de l’image mais, en revanche, le poids des fichiers est important et, en corollaire, les temps d’enregistrement peuvent être longs ;

○ RAW (ce qui signifie cru en anglais) : les valeurs enregistrées correspondent à l’énergie lumineuse reçue par chaque photosite du capteur, celui-ci convertissant des photons (lumière incidente) en électrons (courant de sortie). L’image est ainsi prélevée directement à la sortie du capteur sans subir de traitement ni de discrétisation (on parle de « négatif électronique »). Le format RAW permet ainsi d’enregistrer les données les plus complètes dans un minimum de place. Il offre une extraordinaire souplesse et une totale réversibilité des traitements. En revanche, il présente le désavantage de ne pas être standardisé, chaque marque ayant sa propre norme (CRW et CR2 pour Canon, NEF pour Nikon…). Il nécessite donc un post-traitement avec un logiciel spécifique, parfois payant, pour le convertir d’analogique en numérique dans un autre format standardisé. C’est une démarche qui peut s’avérer longue et fastidieuse mais qui permet de tirer le meilleur parti de l’image.

Le capteur numérique est constitué par une surface sensible qui reçoit les informations d’énergie lumineuse transmises par l’objectif et les enregistre sur le support de sauvegarde (la carte mémoire). Sa taille varie beaucoup en fonction des appareils (voir tableau ci-dessous).

La taille du capteur intervient de façon primordiale dans la qualité d’une photo puisqu’elle conditionne directement:

• la définition (nombre de pixels enregistrés dans les fichiers conditionnant la quantité d’information représentant le cliché) ;

• la sensibilité (les photodiodes de grande dimension nécessitent de moins amplifier le signal et requièrent donc moins de lumière pour obtenir une photo exploitable) ;

• la dynamique (qualité du rendu des valeurs entre les parties les plus claires et les plus sombres de l’image) ;

• la profondeur de champ qui est d’autant plus importante que le capteur est petit (avec un compact, tous les plans sont nets). Elle a également une incidence sur l’encombrement et le poids de l’appareil : les capteurs 24×36 mm équipent principalement les appareils reflex haut de gamme alors que les compacts sont dotés de capteur format APS-C (16×24 mm) ou plus petits.

Si les photos sont destinées à des publications de qualité ou des tirages en grand format, il est préférable de s’équiper d’un appareil doté d’un grand capteur (l’idéal étant le 24×36 mm), ce qui a bien entendu une forte incidence financière. À l’inverse, si c’est la légèreté et l’encombrement minimum que vous souhaitez privilégiez lors des explorations, le compact convient mieux, mais ce choix se fait au détriment de la qualité de l’image.

Une exploration spéléologique nécessite un investissement important par rapport à d’autres sports ou activités (temps, équipement, organisation, dépense physique…). Sur la base de ce constat, toute incursion sous terre doit être valorisée au maximum. Dès lors qu’on décide de faire des photographies, que ce soit pour ramener des souvenirs ou exploiter les images, il est donc logique de tout mettre en oeuvre pour optimiser la qualité des clichés en regard des moyens disponibles. Cette première

rubrique était destinée à présenter les règles et les phénomènes physiques qui régissent la qualité d’une photo.

En conclusion, il est possible d’en tirer plusieurs principes de base qui peuvent servir de fil conducteur au cours des séances de photographie :

• attacher de l’importance aux caractéristiques du capteur lors de l’acquisition de votre appareil car ce choix conditionnera en grande partie la qualité des photographies ;

• prendre systématiquement les photos en format RAW (même si vous ne les exploitez pas immédiatement car vous n’avez pas le logiciel ou vous estimez que cela prend trop de temps, vous serez peut-être content un jour de pouvoir les exhumer pour les traiter de façon plus aboutie) ;

• prendre également les photos en JPEG pour une gestion plus rapide et plus aisée. Là aussi, il ne faut pas se poser de questions et adopter systématiquement la meilleure définition possible et la compression minimale (réglage sur Large et Fine). Les cartes mémoire haute capacité (32 Mo) sont maintenant suffisamment abordables pour ne pas s’en priver ;

• le choix des bons paramètres d’une photographie nécessite de la réflexion et en corollaire du temps. Il vaut donc mieux réduire le nombre de sujets photographiés (en ne retenant que les plus intéressants) et y consacrer plus de temps. Dans le même ordre d’idée, il faut dès le départ prévoir de réserver du temps pour les photos au cours d’une exploration, ce qui signifie hélas parfois ne pas suivre le reste de l’équipe au fond de la cavité ;

• lors de la photo, commencer par voir si la scène permet d’adopter les paramètres donnant la meilleure qualité de la photographie (diaphragme à f/8, sensibilité optimale). Dans le cas contraire, une réflexion doit être engagée sur le compromis admissible… ou sur la pertinence de perdre du temps sur le sujet ;

• toujours vérifier et optimiser l’exposition à partir de l’examen de l’histogramme. En effet, toute correction du cliché en post-traitement se traduira obligatoirement par une dégradation de l’image initiale.

Il faut tout d’abord rappeler que la spéléologie et la photographie sont toutes les deux nées au milieu du XIXème siècle et que leur histoire est liée. Si le flash tel que nous le connaissons aujourd’hui existe, c’est que dès le début, les photographes ont profité de l’obscurité totale offerte par le monde souterrain pour tester de nouvelles techniques d’éclairage artificiel ensuite utilisées pour les portraits en studio. Felix Nadar a été le premier à expérimenter son système d’arc électrique dans les catacombes de Paris. Le magnésium a été utilisé dès 1865 alors que ce métal commençait à peine à être produit industriellement. Au cours des décennies qui ont suivi, le procédé a évolué et s’est amélioré avec de nombreuses expérimentations dans les cavités, notamment à la demande des propriétaires de grottes touristiques en Europe et aux Etats-Unis qui étaient très demandeurs de clichés utilisables pour leur publicité. La concurrence et la course au profit qui en a résulté ont conduit peu à peu les photographes à mettre au point en 1887 une « poudre à éclairs » constituée d’un mélange explosif à base de magnésium. Puis différents appareils à produire des éclairs de magnésium ont été inventés, dont certains ont créé la terreur en provoquant des explosions, incendies, et même dommages corporels. Il faudra attendre 1930 pour que les premières ampoules soient produites (brevet déposé par

Johann Ostermeyer). Celles-ci ont évolué en simplicité d’utilisation avec les flashcubes et les magicubes dans les années 1960, jusqu’à ce qu’elles soient détrônée spar le flash électronique dans les années 1970.

Un flash est par définition un dispositif produisant une lumière intense sur un temps très court (notion d’éclair en référence au phénomène naturel de la foudre). Il s’oppose aux sources de lumière continue (soleil, projecteurs à ampoules ou à LED, lampes de progression…) pour lesquelles il n’est pas nécessaire de gérer le déclenchement synchronisé de la lumière par rapport à l’ouverture de l’obturateur. Ces sources seront abordées dans un prochain article.

Trois types de flashs peuvent être utilisés en spéléologie, chacun présentant des fonctionnements et des caractéristiques

bien différents :

• les flashs électroniques constituent la solution standardisée à la fois la plus simple et la plus économique à l’usage. Il existe de nombreux modèles dont les prix s’inscrivent globalement entre 80 et 400 €. Les flashs cobra ont tendance à se généraliser et remplacer les anciennes torches, beaucoup plus encombrantes, dont la forme était surtout liée aux contraintes d’alimentation. Leur puissance maximale tourne autour d’un Nombre Guide de 36 à 100 ISO, valeur qu’il faut viser pour un flash principal sous terre, à moins de se limiter uniquement à des petits sujets. Il convient d’être vigilant vis-àvis des flashs d’occasion ou trop vieux car la lumière émise a tendance à virer au vert avec le temps, et surtout ils peuvent présenter des tensions et des contacts non compatibles vis-à-vis des boîtiers modernes, avec un risque de détérioration de ceux-ci ;

• les flashs magnésiques utilisent des ampoules à usage unique dont la taille et la puissance sont très variables. L’investissement initial est minime (une simple pile électrique suffit pour les déclencher) mais cette solution peut s’avérer assez onéreuse à l’usage. En effet, les principaux fabricants d’ampoules (Osram, Philips, General Electric, Sylvania…) ont arrêté leur production si bien qu’elles deviennent rares. Il était une époque maintenant révolue où les magasins de photo s’en débarrassaient volontiers. Mais la loi de l’offre et la demande, notamment sur internet, a entraîné une augmentation des prix parfois déraisonnable3. Il ne reste que les coups de chance (vide-greniers, foires à la photo) ou certaines annonces pour encore faire de bonnes affaires. Les ampoules présentent l’avantage d’être plus puissantes que les flashs électroniques, et surtout d’offrir un grand-angle d’éclairage (pouvant aller jusqu’à 360° en l’absence de réflecteur), avec des images plus douces en raison d’une meilleure dispersion de la lumière. De ce fait, elles sont très appréciées de certains photographes ;

• les poudres au magnésium ont été utilisées au début du siècle puis réhabilitées dans les années 1970 par des photographes spécialisés dans les grands volumes. Elles présentent l’inconvénient majeur de dégager d’importants nuages de vapeur liés à leur combustion et de libérer dans l’atmosphère une grande quantité d’oxydes divers pouvant avoir des conséquences néfastes sur le milieu naturel. Pour toutes ces raisons environnementales, elles sont à proscrire aujourd’hui et leur utilisation ne sera donc pas décrite.

Cet article porte essentiellement sur les flashs électroniques dans la mesure où c’est le mode d’éclairage le plus utilisé en photographie souterraine. Un paragraphe spécifique est consacré aux ampoules magnésiques qui ont encore la faveur de certains photographes.

Les flashs de studio ne seront pas abordés car ils nécessitent une alimentation électrique et présentent des tensions pouvant être dangereuses dans un contexte très humide. Ils sont par ailleurs assez fragiles, ce qui restreint pratiquement leur utilisation aux grottes aménagées. Enfin, leurs utilisateurs sont a priori des photographes aguerris car les calculs ne sont plus basés sur un Nombre Guide mais une puissance exprimée en joules.

L’éclair du flash électronique est généré par la décharge d’un courant accumulé dans un condensateur à travers un tube en silice rempli de gaz. La nature (xénon) et la pression de ce gaz sont choisies afin de produire une lumière proche de celle du jour.

Les flashs sont alimentés par des piles ou des accus dont la tension d’origine (généralement 6V délivrés par quatre piles AA de 1,5 V) est élevée entre 200 et 400 V au niveau du condensateur4. Les inconvénients que présentaient jusqu’à ces dernières années les accus (tension plus faible que les piles limitant leur autonomie, autodécharge significative, effet mémoire) sont aujourd’hui en grande partie résolus, si bien qu’ils deviennent une solution à privilégier d’un point de vue économique en cas d’usage fréquent du flash.

Les flashs récents possèdent un zoom qui modifie l’angle de diffusion (ou beam), soit automatiquement (pour éviter le vignetage tout en optimisant la puissance), soit manuellement. Cette seconde solution permet de n’éclairer volontairement qu’une partie de la photo, ce qui offre un potentiel créatif supplémentaire.

Un témoin s’allume quand le condensateur est chargé, indiquant que le flash est prêt à être utilisé. Il faut noter que ce témoin apparaît avant que le flash ne soit à 100 % de sa puissance maximale, si bien qu’il est intéressant d’attendre un peu avant de déclencher.

Certains flashs possèdent une fonction de veille destinée à économiser les piles. Il est conseillé en photographie souterraine de désactiver ce mode pour éviter que durant les séances de prises de vues, ils ne s’éteignent de façon impromptue, et parfois non perceptible lorsque plusieurs flashs sont utilisés ensemble.

Beaucoup d’appareils, notamment dans les modèles bas de gamme, sont maintenant équipés d’un flash intégré. Celui-ci ne constitue toutefois pas une solution satisfaisante pour la photographie souterraine. Outre son éclairage frontal peu esthétique, sa puissance limitée ne permet souvent pas de déclencher des flashs asservis dès lors qu’ils sont un peu éloignés, à plus forte raison s’ils sont en contre-jour. Le recours aux flashs externes est donc indispensable.

L’utilisation de plusieurs flashs permet d’augmenter la puissance d’éclairage, réduire la durée de l’éclair à puissance égale ou réaliser des ambiances lumineuses plus créatives comme en studio. C’est donc une étape décisive et pratiquement indispensable pour améliorer ses clichés. Il faut toutefois gérer leur déclenchement de façon simultanée, ce qui a toujours été l’une des difficultés majeures de la photographie souterraine, les problèmes augmentant avec le nombre de flashs.

Les flashs peuvent être déclenchés de plusieurs façons :

• Directement par l’appareil

Le déclenchement se fait alors par le sabot situé en haut de l’appareil et/ou par une prise dédiée au flash (prise synchro coaxiale PC ou spécifique à une marque). Lors de l’achat d’un appareil, il est indispensable de vérifier qu’il possède de telles possibilités de connexion. Si c’est presque systématiquement le cas pour les appareils reflex, les bridges bas de gamme et la plupart les compacts en sont dépourvus.

• À l’aide d’un cordon relié à l’appareil

Cette solution peut être utilisée pour déporter le flash, soit pour éviter un éclairage frontal du sujet, soit pour décaler l’éclair pilote par rapport à une synchronisation par cellule. Il faut toutefois éviter les cordons trop longs car ceux-ci limitent l’aisance du photographe et présentent parfois un risque au milieu des concrétions. La

connexion de plusieurs flashs par cordon était utilisée autrefois pour palier les caprices des anciennes cellules de déclenchement. Elle est toutefois plus appropriée au contexte du studio qu’aux cavités car elle s’accompagne souvent de faux contacts au niveau des branchements (les prises étant susceptibles de se remplir d’argile) sans

parler des entrelacs de fils qu’il faut gérer et des risques de se prendre les pieds dedans pour les maladroits absorbés par la prise de vue. C’est donc une solution qui n’est pas conseillée.

• Manuellement par la technique de l’open-flash

Le flash est déclenché manuellement (à l’aide du bouton « test ») pendant que l’obturateur de l’appareil est ouvert en pose B. A moins de vouloir bénéficier d’une lumière d’ambiance complémentaire, il est généralement préférable de travailler dans le noir et d’éteindre les éclairages de progression figurant sur la photo. L’usage du pied devient indispensable dès que plusieurs éclairs non synchronisés se superposent afin d’éviter les risques de décalage sur le cliché. Le pied peut être également utile pour conserver le cadrage dans le noir quand un seul éclair est envoyé. C’est une solution basique qui évite les mauvais contacts. Elle nécessite toutefois pour chaque flash un assistant qui le déclenche au bon moment à partir d’un compte à rebours : 3, 2, 1 (ouverture de la pose), 0 (déclenchement du flash).

Cette méthode peut également être utilisée pour envoyer plusieurs éclairs, soit en les cumulant sur un même sujet, soit en éclairant des parties différentes (principe de surimpression). Si l’assistant doit se déplacer dans le champ de la photographie, il est nécessaire de masquer l’objectif avec son capuchon (avec un risque de bouger l’appareil) ou en posant un tissu noir dessus. Il faut noter que le même résultat peut être obtenu maintenant en postproduction en superposant plusieurs photos, ce qui permet de s’affranchir des contraintes à la prise de vue.

• Synchronisation par une cellule photoélectrique

Le principe d’une cellule photoélectrique est de transformer en courant une énergie lumineuse, avec éventuellement un filtrage vis-à-vis de la longueur d’onde, comme c’est le cas pour les cellules infrarouges. Le flash « esclave », qui peut alors être positionné beaucoup plus loin de l’appareil, est déclenché à partir d’un éclair pilote provenant d’un flash « maître » connecté à l’appareil, éventuellement disposé latéralement pour mieux être dans l’axe de la cellule. Le réflecteur du flash « maître » peut éventuellement être recouvert par un filtre « noir » (utilisé en photo infrarouge) afin de ne pas éclairer le premier plan. Un inconvénient des cellules photoélectriques est la gestion des pré-éclairs envoyés par les appareils actuels pour déterminer les paramètres de l’exposition, et éviter dans certains cas les yeux rouges (la fonction « anti yeux rouges » doit être désactivée). Les cellules les plus sophistiquées (modèles Swiss Flash ou Firefly3) permettent de paramétrer le nombre de pré-éclairs qui doivent être ignorés par l’appareil.

• Synchronisation par une cellule radio

Le dispositif comprend un émetteur (fixé sur le sabot de l’appareil ou déclenché manuellement) et plusieurs récepteurs auxquels sont connectés les flashs. Ce matériel, encore relativement cher et peu fiable il y a quelques années, est maintenant très abordable avec des modèles fabriqués en Chine ou en Corée (Yongnuo par exemple). Ils s’avèrent plus performants que les cellules photoélectriques et surtout plus souples d’utilisation car les ondes se propagent mieux que la lumière, ce qui permet plus de souplesse dans le positionnement des récepteurs. Ces cellules radio présentent également l’avantage de pouvoir paramétrer la fréquence d’émission, ce qui permet à plusieurs photographes de travailler ensemble sans qu’il y ait d’interférences entre leurs flashs (ce qui n’est pas le cas des cellules photoélectriques qui réagissent aux éclairs des collègues).

• Système multi-flash sans câble

Ce système est intégré dans certains modèles de flashs généralement haut de gamme. Chaque flash peut être utilisé en tant que flash principal (maître) ou asservi (esclave). Le flash principal doit être fixé sur l’appareil ou relié à son sabot. Le rôle du flash principal peut être également tenu par un « télédéclencheur contrôleur » (SU4 ou SU800 pour Nikon)5 ou par le flash intégré de l’appareil. Il est obligatoire de disposer de flashs de la même marque (voire du même modèle) pour qu’ils soient compatibles entre eux. Ce dispositif, tout aussi séduisant qu’il soit, présente des limites : s’il est tout à fait adapté pour le studio, son efficacité sous terre est moins évidente car aucun obstacle ne doit s’interposer entre le flash principal et les flashs asservis, ce qui peut être problématique pour les

contre-jours ou des flashs latéraux cachés hors champ. Par ailleurs, la portée n’est que d’une dizaine de mètres. Toutefois, cette solution permet de paramétrer la puissance des flashs « esclaves » à partir du flash principal, ce qui évite de se déplacer entre chaque réglage et donc de pouvoir travailler efficacement seul. En conclusion, ce système peut constituer une solution de secours intéressante en cas

de panne des cellules mais il n’est pas suffisamment fiable pour être utilisé de façon systématique dès lors que les flashs asservis sont éloignés

La puissance lumineuse est modulée par deux termes: l’énergie électrique appliquée au tube et la durée de l’éclair. Le premier terme, qui traduit la capacité, dépend des caractéristiques du condensateur du flash. Avant, le condensateur se vidait entièrement dans le tube à chaque éclair. Maintenant, la commande d’éclair est assurée par un thyristor qui joue le rôle d’interrupteur électronique ultrarapide, ce qui permet un réglage manuel ou automatique de la puissance partielle.

La puissance lumineuse d’un flash est caractérisée par un Nombre Guide (en abrégé NG) généralement donné pour une sensibilité de 100 ISO. La formule suivante permet de calculer l’ouverture de diaphragme pour obtenir une exposition correcte de la scène photographiée à partir de ce Nombre Guide et de la distance séparant le flash du sujet pour un éclairage direct :

NG = ouverture x distance

➯ ouverture = NG/distance

Par exemple, avec un flash de NG 32 et un sujet à 4 mètres, le diaphragme résultant est de f8.

Il faut noter que le Nombre Guide donné par le constructeur du flash correspond à une utilisation classique « familiale » dans des pièces permettant de bénéficier de réflexions sur les murs. Il est donc prudent de ne pas s’y fier et de le déterminer dans les conditions réelles d’utilisation sous terre. Pour cela, il existe deux approches non exclusives :

Dans le cas où plusieurs flashs éclairent un sujet à partir du même endroit, le Nombre Guide résultant est égal à la racine carrée de la somme des carrés des nombres guides de chaque flash :

NG’ = Racine{Σ n i=1 NGi²} avec n = nombre total de flashs et NGi = Nombre Guide de chaque flash.

Par exemple, si on dispose de trois flashs de Nombres Guides respectifs 32, 24 et 16, le Nombre Guide résultant est : NG’ = √32²+24²+16² = 44 (ce qui fait gagner un diaphragme par rapport à l’utilisation du flash le plus puissant seul). On peut ainsi simuler un gros générateur en additionnant des flashs de faible puissance.

Si on utilise des flashs identiques (ou si plusieurs éclairs sont envoyés à partir du même flash), la formule devient : NG’ = NG * √n, avec n = nombre d’éclairs. Pour ceux qui se rappellent que est le ratio séparant deux valeurs de diaphragme, on peut simplement retenir qu’en envoyant deux éclairs, on « gagne » un diaphragme (deux diaphragmes avec quatre éclairs, etc.). A l’inverse, il est possible de calculer le nombre d’éclairs nécessaire pour un diaphragme donné à l’aide de la formule suivante : n = 2D, avec D = différence d’IL7 entre le diaphragme correspondant à un seul éclair et celui souhaité. Par exemple, si le calcul basé sur la distance donne f2.8 et qu’on souhaite travailler à f8 sans changer la sensibilité, la différence d’IL est de 3 (trois crans de diaphragme : 2,8 ➯ 4 ➯ 5,6 ➯ 8), et le nombre d’éclairs nécessaires est 23, soit 8 (2x2x2). Il est nécessaire avec cette technique de travailler en pose B : le sujet doit rester immobile et l’appareil doit être placé sur un pied pour éviter des décalages ou des superpositions malheureuses sur la photo entre les différents éclairs.

Enfin, une dernière formule donne la relation entre la puissance et le Nombre Guide : P = 1/a2 avec a = NG (pleine puissance) / NG (puissance P). Ainsi, pour passer d’un nombre guide de 32 à 16 (divisé par 2), la puissance du flash doit être divisée par 4.

Une autre correction est également nécessaire lorsque la sensibilité est différente de celle de référence (généralement 100 ISO). Le nouveau Nombre Guide à appliquer est déterminé avec la

formule suivante :

NG2 = NG1 x √(sensibilité 1 / sensibilité 2)

Par exemple, si le Nombre Guide du flash est de 32 à 100 ISO, le nouveau Nombre Guide pour 200 ISO est le suivant : NG = 32 x √(200/100) = 32 x √2 = 45

Le Nombre Guide est donc multiplié par lorsque la sensibilité est doublée (gain d’un diaphragme).

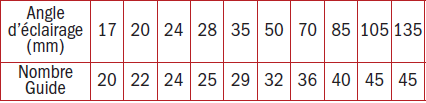

Le Nombre Guide varie également en fonction de l’angle d’éclairage du flash. A titre d’exemple, le premier tableau indique les Nombres Guides à 100 ISO pour différents angles d’éclairage pour un flash Nikon SB900.

En résumé, il faut retenir qu’en l’absence d’autres éclairages continus qui pourraient influer sur la vitesse, la quantité de lumière sur le cliché est régie par quatre paramètres : le diaphragme (f), la sensibilité (ISO), la puissance du flash (P) et le nombre d’éclairs émis (n). Ces paramètres ont été représentés dans le deuxième tableau ci-contre avec une fenêtre correspondant à une combinaison. Tout déplacement d’une colonne dans un sens doit être compensé par le déplacement de l’une des autres colonnes en sens inverse pour conserver la même exposition.

Ainsi, pour gagner un cran de

diaphragme (par exemple de f5.6 à f8

pour améliorer la qualité du cliché et/ou

augmenter la profondeur de champ), il

faut multiplier par deux l’un des deux

autres paramètres (sensibilité de 200 à

400 ISO ou deux éclairs envoyés au lieu

d’un).

A moins de travailler toujours dans

les mêmes conditions de réglages du

flash et de sensibilité, le calcul de l’ouverture

peut devenir très complexe dans

un contexte parfois peu propice pour

effectuer des opérations. Il est donc

conseillé de se constituer préalablement

des abaques permettant de lire directement

les Nombres Guides en fonction

des réglages du flash et de la sensibilité.

A titre d’exemple, l’abaque ci-contre

a été établi pour un flash Nikon SB900

pour différentes sensibilités (NG cons –

tructeur de 34).

De façon réciproque, le nombre d’éclairs doit être multiplié par deux quand on vise un Nombre Guide dans la ligne supérieure pour une même focale, ou quand la sensibilité est divisée par deux.

Exemples d’utilisation de l’abaque :

• pour une sensibilité de 200 ISO, le flash réglé en 1/2 puissance et un angle d’éclairage de 70 mm, le NG est de 36 (flèches rouges sur l’abaque). Si le sujet est à 9 m, le diaphragme à adopter est de 36 / 9 = 4 ;

• à l’inverse, si on se fixe préalablement le diaphragme (par exemple f8), le Nombre Guide doit être pour ce cas de figure de 8 x 9 m = 72, valeur obtenue à pleine puissance pour 400 ISO, ou avec deux éclairs à 200 ISO (flèches vertes sur l’abaque).

Cet abaque permet donc par lecture directe de déterminer un triplet optimal (sensibilité, puissance, nombre d’éclairs) vis-à-vis d’un diaphragme fixé traduit en Nombre Guide à partir de la distance séparant le sujet du flash.

Le positionnement du flash a un

effet déterminant sur la photographie

finale. Outre l’aspect artistique qui sera

abordé dans le prochain article, son

orientation par rapport à l’appareil a une

incidence sur le calcul de l’exposition. Il

s’agit en fait de compenser le déficit de

lumière par rapport à un éclairage direct

situé à la même distance. Le tableau cidessous

indique les corrections à effectuer

en fonction de la position cardinale

du flash.

Selon les modèles de flashs et leur degré de sophistication, le réglage de la puissance peut se faire par intervalles successifs de demi-puissance (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, …) ou comprendre des valeurs intermédiaires (tiers ou moitié de graduation). Une telle possibilité est appréciable pour peaufiner l’exposition sans avoir à modifier la distance entre le flash et le sujet, ce qui peut être l’un des critères lors de l’acquisition d’un matériel

La durée de l’éclair des flashs électroniques

varie en fonction de la puissance

retenue. Globalement, les flashs

de grandes marques offrent des durées

d’éclair de l’ordre de 1/500ème de

seconde à pleine puissance (cf. valeurs

ci-contre données par le constructeur

pour un flash Nikon SB900).

Ce paramètre est important lorsque l’on veut figer un mouvement, comme par exemple une goutte d’eau qui tombe. Dans ce cas-là, il faut choisir une puissance réduite et compenser le faible Nombre Guide résultant en rapprochant le flash du

sujet et/ou en sélectionnant une focale élevée (en photographie rapprochée, il

est possible de mettre le flash à cinquante centimètres du sujet).

Normalement, l’éclair est envoyé lorsque l’obturateur est complètement ouvert. Les obturateurs à lamelles permettent ainsi d’effectuer des photos à des vitesses rapides (jusqu’au 1/500ème de seconde qui est généralement leur limite). Avec les obturateurs à rideaux, l’exposition de la surface sensible ne se fait qu’en une fois lorsque le premier rideau est ouvert, ce qui limite la vitesse de synchronisation (1/250ème de seconde au maximum). L’éclair peut être envoyé soit dès que le premier rideau est ouvert, soit juste avant la fermeture du deuxième rideau. Cette seconde solution est préférable car dans le cas d’un sujet en mouvement, celui-ci est éclairé à la fin de son déplacement et non au début, ce qui est esthétiquement et intellectuellement plus satisfaisant.

Pour les vitesses rapides (supérieures à 1/250ème de seconde), le deuxième rideau se met en mouvement avant que le premier n’ait fini sa course. L’intervalle entre les deux rideaux constitue alors une fente d’autant plus étroite que la vitesse d’obturation est élevée. La surface sensible n’est ainsi jamais entièrement découverte mais balayée par cette fente. Pour que l’exposition soit correcte avec un flash, il faut donc un éclair continu et constant pendant toute la durée du balayage, ce que peuvent faire les flashs pourvus du mode synchro FP8. Cette option peut être intéressante pour figer des sujets rapides comme les gouttes d’eau quand celles-ci atteignent une vitesse plus importante (alors qu’elles peuvent être figées facilement au moment où elles se détachent d’une concrétion car leur vitesse est encore faible). Toutefois, cela nécessite une vitesse d’éclair élevée (1/1000ème et plus), ce qui a comme conséquence une puissance moins importante.

À la différence de l’oeil humain qui sait corriger automatiquement les variations chromatiques de la lumière, le support photographique (capteur ou film) les restitue telles qu’il les perçoit, avec leur dominante. La température de couleur d’une source lumineuse correspond à la température à laquelle il faudrait porter un corps noir théorique pour émettre la même couleur. Elle s’exprime en degrés Kelvin (du nom de l’inventeur de ce principe) et est globalement comprise entre 1800 K (rougeorangé d’une flamme de bougie) à 6500 K (ciel nuageux).

Le flash électronique est conçu pour émettre une lumière sensiblement équivalente à celle du soleil. Sur les modèles haut de gamme, elle est calée sur une température de couleur de 5000°K constante quelle que soit la durée de l’éclair. En revanche, les flashs bas de gamme, dotés de tubes non traités et d’une électronique sommaire, se caractérisent par une température de couleur élevée (5500°K et plus) entraînant un rendu plus froid qui est accentué lorsque la durée de l’éclair diminue.

Sur les boîtiers numériques, la température de couleur peut être soit réglée manuellement (valeurs précises en degrés Kelvin ou choix d’une valeur préréglée correspondant à des pictogrammes : soleil, nuages, flash, artificiel, fluo…), soit déterminée automatiquement à partir d’une analyse de la scène par l’appareil. Même si l’écran arrière de l’appareil n’offre pas toujours une grande fidélité, il constitue un outil de vérification appréciable pour évaluer le réglage fournissant le meilleur rendu. Il est possible de corriger la température d’un flash (pour l’équilibrer par exemple avec d’autres sources de lumière), en mettant un filtre devant le réflecteur 9.

Au-delà de la température de couleur de la source lumineuse, le réglage de la colorimétrie peut être utilisé pour contrebalancer une dominante prononcée de la roche elle-même.

Les éclairages frontaux étant constitués par des flashs électroniques, la balance des blancs a initialement été réglée sur la position « flash » correspondant à une température de couleur de 5 400 K (photo de gauche). La dominante rouge naturelle a été corrigée en abaissant la température de couleur à 4 350 K.

Il est intéressant dans un tel cas de faire plusieurs prises de vue avec différentes températures de couleur afin de retenir ensuite celle correspondant au rendu souhaité. (Réseaux non aménagés d’Orgnac-Issirac, Ardèche).

Une lumière est d’autant plus dure qu’elle est produite par une surface qui est petite. C’est la raison pour laquelle il est utilisé en studio des boîtes à lumière qui augmentent la surface de la source. Mais de tels accessoires ne sont guère envisageables en spéléologie compte tenu de leur encombrement et de leur fragilité.

Les diffuseurs, dont il existe de nombreux modèles, semblent en première approche une solution appropriée pour adoucir la lumière, mais ils sont en fait inefficaces en photographie souterraine. En effet, ils sont basés sur une dispersion de la lumière afin que celle-ci soit réfléchie en intérieur par les murs et le plafond, créant ainsi des rayons qui vont arriver latéralement au sujet et adoucir les ombres. De telles réflexions existent rarement sous terre compte tenu des dimensions du milieu et de l’absorption de la lumière par les parois. Si les concrétions supportent sans trop de problème un éclairage dur, il en est tout autrement des visages lorsqu’ils occupent une partie significative du cliché. Il est alors préférable de les éclairer indirectement à partir d’une surface réfléchissante soit naturelle (roche claire), soit constituée par un morceau de tissu blanc. De telles réflexions peuvent entraîner une diminution de la température de couleur (teinte plus chaude) qui n’est pas forcément désagréable mais qui doit être prise en compte.

Les zooms des flashs permettent déjà de concentrer la lumière sur une partie de l’image mais il peut être intéressant dans certains cas de la focaliser encore plus. On utilise pour cela un snoot (nez en anglais) : il en existe dans le commerce mais ils sont soit très encombrants, soit à des prix sans relation avec leur simplicité. Il est donc préférable de se les fabriquer, soit avec tube de PVC blanc ou gris de 80 mm de diamètre dans lequel le flash s’encastre, soit avec des emballages (les packs de

lait conviennent très bien !).

Ce dispositif peut être complété par une structure en nid d’abeille pour créer des rayons parallèles (sans dispersion de la lumière). Cette démarche est par exemple intéressante pour éclairer un personnage dans une galerie sans surexposer le premier plan et sans affecter la brillance apportée par un contre-jour.

On peut également limiter la dispersion de la lumière dans une direction à l’aide d’un simple carré de néoprène (ce qui est intéressant par exemple pour ne pas surexposer le sol quand un personnage tient un flash devant lui).

Les ampoules magnésiques sont constituées par une ampoule de verre étanche remplie d’oxygène à basse pression permettant la combustion d’un fil métallique d’aluminium-magnésium ou zirconium. Un filament de tungstènerhénium enrobé d’une pâte explosive assure sa mise à feu au passage du courant. Elles comprennent généralement une pastille qui indique leur vieillissement (celle-ci, bleue au départ, vire au rose quand l’ampoule n’est plus opérationnelle).

Il existe de nombreux modèles d’ampoules de plusieurs tailles dont les Nombres Guides sont compris entre 36 (Ag3B) et 160 (PF100) à 100 ISO10. Un des modèles présentant la meilleure puissance par rapport à son encombrement et sa fragilité est la M3 (NG de 64 à 100 ISO pour les blanches). Ainsi, six M3 peuvent permettre d’obtenir un Nombre Guide de 160 pour un prix et un volume inférieur à ceux d’une PF100. Il faut noter que les ampoules s’embrasent par simple contact entre elles et qu’il suffit donc d’en brancher une seule pour en déclencher plusieurs accolées.

Les ampoules magnésiques ont une durée de combustion de l’ordre du 1/15e de seconde (parfois plus pour certaines grosses ampoules). Il convient donc de choisir une vitesse qui englobe l’intégralité de cette combustion pour bénéficier de l’ensemble de la lumière émise.

Il existe deux types d’ampoules : les bleues équilibrées pour la lumière du jour et les blanches qui étaient faites pour les films lumière artificielle (température de couleur comprise entre 3600 K et 4000 K). Les bleues sont en fait des blanches recouvertes d’un film coloré, ce qui a comme conséquence de diminuer significativement leur puissance. Leur déclenchement s’effectue lorsqu’un courant passe par les deux pôles du culot. Il est possible de trouver d’occasion (ou dans des rebuts) d’anciens flashs magnésiques. Les modèles les plus évolués possèdent un test de branchement de l’ampoule (voyant lumineux) et un déclencheur pour l’open flash. Ces fonctions reposent toutefois sur un montage électronique sommaire qu’il est facile de se bricoler.

Il faut enfin noter que les ampoules présentent l’avantage de pouvoir être déclenchées dans l’eau à partir d’un simple culot au bout d’un fil électrique, ce qui est par exemple très pratique pour éclairer sous un canot

Certains modèles de flashs électroniques offrent aujourd’hui pour un prix très abordable (moins de 100 €) à la fois un Nombre Guide élevé (36 pour 100 ISO) et des possibilités pour parfaitement modeler la lumière qu’ils émettent (réglage de la puissance de l’éclair et de l’angle de diffusion). Par ailleurs, la synchronisation des flashs à l’aide de cellules radio devient très performante, là aussi pour un investissement limité (deux émetteurs / récepteurs reviennent maintenant à moins de 25 € !). Pour valoriser ces possibilités, il est nécessaire que l’appareil soit équipé d’un sabot ou à défaut d’une prise pour assurer une synchronisation directe du flash. C’est un point qui doit être vérifié lors de l’acquisition d’un nouveau matériel.

Cette évolution favorise également l’utilisation simultanée de plusieurs flashs, ce qui permet de travailler beaucoup plus finement l’éclairage. Il faut toutefois veiller à ne pas sombrer dans la facilité en utilisant les automatismes proposés. Un bon équilibrage de la lumière nécessite de connaître les règles de calculs permettant de doser chaque source individuellement. L’objectif de cet article était d’expliciter ces règles pour en permettre une meilleure compréhension. Les abaques proposés constituent un outil pour déterminer manuellement l’exposition exacte et ainsi se consacrer pleinement à l’aspect esthétique et artistique de la photographie qui sera abordé dans le prochain article.

Par la composition et les paramètres qu’il adopte lorsqu’il prend un cliché, le photographe transforme le réel en un message porteur de sens, capable de parler au spectateur. La réalité peut ainsi être sublimée par les techniques de prise de vue et d’éclairage qui vont donner tout son sens à la photo résultante. Du réel à l’image, il y a donc une action de création qui transmet bien plus que la scène réelle, littérale.

Le plaisir esthétique nait de ce que l’image, lorsqu’elle est riche, porte en elle plusieurs points de vue, offrant ainsi des possibilités de regards différents. A l’instar d’un texte, une image forte peut susciter des émotions, des réflexions, des interprétations, des évocations. Elle est tout sauf neutre, puisque le spectateur projette en elle des éléments culturels et subjectifs qui n’étaient pas présents dans le sujet d’origine. En cela, la photographie n’a rien d’objectif.

Tout le travail de réalisation d’une photographie, depuis la prise de vue jusqu’à son traitement, doit avoir pour but principal de faciliter sa lisibilité afin d’augmenter son impact. Ainsi, le photographe doit préalablement adopter un point de vue en fonction notamment de l’usage qu’il compte faire du cliché. Cette finalité, que le photographe porte en lui de façon consciente ou inconsciente, va orienter ses choix techniques.

Pour aider à cette réflexion, le schéma ci-dessous propose une classification basée sur trois types de photographies, pouvant se combiner entre eux :

• la photographie illustrative destinée à montrer le sujet de la façon la plus factuelle possible. C’est notamment le domaine de la photographie scientifique, mais également du reportage lorsque celui-ci a une vocation de témoignage. L’essentiel est que la photographie contienne de façon la plus lisible possible tous les éléments nécessaires à la compréhension du sujet et éventuellement de son contexte. La technique est importante pour bien retranscrire la réalité, mais pas prépondérante car elle ne nécessite pas le recours à des artifices ;

• la photographie d’art, dont le but est de créer une œuvre esthétique en soi. Elle est subjective et peut être très éloignée de la réalité. Elle s’appuie généralement sur une parfaite maîtrise technique de la prise de vue avec souvent une spécialisation vis-à-vis des sujets traités et le développement de procédés personnels ;

• La photographie reportage qui a pour vocation de susciter un choc ou une réaction chez le spectateur, soit par le sujet lui-même, soit par le traitement qui en est fait. C’est un domaine vaste allant du reportage engagé jusqu’aux photographies « people » de certains magazines. Cette approche peut supporter des lacunes techniques dans la mesure où c’est le message qui est prédominant.

Dans le contexte de la photographie souterraine, ce choix préalable a bien entendu une incidence directe sur le positionnement des sources lumineuses. Les photographes de studio distinguent ainsi quatre types d’éclairage qui conditionnent le rendu d’un portrait :

1. Éclairage complet : tout est parfaitement éclairé sans ombre ;

2. Éclairage principal : restitution d’une lumière analogue à celle de l’extérieur avec un éclairage principal créant des ombres plus ou moins atténuées ;

3. Éclairage d’ambiance : lumière principale dure sans débouchage des ombres ;

4. Éclairage d’effet : noirs et ombres privilégiés (contre-jour et trois quarts contre-jour).

Cette démarche est tout à fait transposable sous terre pour définir la position des éclairages en fonction du rendu souhaité.

En photographie souterraine, l’ambiance et l’atmosphère du cliché sont directement conditionnées par l’angle entre la source de lumière et l’axe de l’objectif de l’appareil ainsi que par sa hauteur par rapport au sujet. L’éloignement de la source peut également jouer un rôle. Quatre positions principales du flash peuvent être distinguées :

• éclairage frontal : le flash est placé sur l’appareil (ou derrière celui-ci), et il forme avec l’axe de l’objectif un angle de moins de 15°. Cette disposition assure au sujet une illumination régulière. Elle fait disparaître les ombres (qui se trouvent cachées derrière le sujet) et donne donc un rendu plat et peu attrayant. C’est pourquoi elle est déconseillée et à réserver uniquement pour les photographies informatives ou les souvenirs ;

• éclairage latéral : le flash est placé à environ 45° par rapport à l’appareil. Cette disposition met en valeur les formes et la structure du sujet, tout en détachant celui-ci du fond. Par ailleurs, elle permet d’obtenir une excellente saturation des couleurs. Elle constitue donc une technique de base donnant des résultats satisfaisants avec une mise en œuvre simple et rapide ;

• éclairage frisant : l’angle entre le flash et l’appareil est de 90°. Par rapport aux deux positions précédentes, une petite variation d’angle peut avoir une incidence marquée sur les contours du sujet. Cet éclairage met en valeur la structure du sujet et façonne les reliefs. Il peut toutefois rendre la photographie peu lisible en créant des ombres disgracieuses. Il doit donc être utilisé avec discernement ;

• le contre-jour : la source lumineuse est cachée derrière le sujet en direction de l’appareil. Cette technique est plus difficile à maîtriser mais elle révèle la brillance des parois, accentue la transparence de la matière ainsi que les contours du sujet, avec éventuellement la création d’un halo lumineux qui peut être du plus bel effet lorsque l’air est saturé d’humidité. Le principal problème à régler est la gestion des reflets parasites qui peuvent être gênants avec des objectifs non traités multicouches.

En plus de ces positions cardinales, il est également possible de jouer sur la hauteur de l’éclairage :

• éclairage par le dessus (la lumière tombe sur le sujet) : si cette configuration est à proscrire pour les portraits car elle écrase les traits des visages et crée des ombres disgracieuses, elle fournit un rendu flatteur pour les natures mortes. Elle présente l’avantage sous terre de pouvoir éclairer de façon homogène une scène tout en évitant l’écrasement induit par un flash frontal. Elle suppose bien entendu de pouvoir placer l’éclairage dans cette position, ce qui peut être effectué avec un monopode en guise de perche lorsque le plan est relativement serré, ou sinon par un équipier dominant la scène ;

• éclairage classique : la source lumineuse est à la même hauteur que le sujet. Un angle de 30° par rapport à l’horizontale est intéressant pour créer des ombres ;

• éclairage par le dessous : l’œil est moins habitué à une telle position qui n’existe pas en lumière naturelle. Elle peut être intéressante pour apporter à la photographie une ambiance dramatique ou intimiste. C’est aussi un moyen pour isoler des stalactites sur un fond noir

La mise en place des éclairages, obligatoirement effectuée de façon simultanée avec le cadrage, constitue la phase essentielle qui va conditionner le rendu de la photographie. C’est le moment où le photographe doit imaginer le résultat en trois dimensions et éventuellement anticiper sur les interactions entre les sources lumineuses. Il ne fait aucun doute que la réussite d’un portrait dépend plus du positionnement des éclairages que de la beauté même du sujet. Il en est de même pour la photographie souterraine.

Différentes solutions peuvent être envisagées pour fixer les éclairages. L’idéal est bien entendu qu’ils soient tenus par un équipier, celui-ci pouvant le positionner et le diriger avec précision. Ce mode opératoire devient indispensable pour l’open flash et très appréciable pour les flashs magnésiques qui nécessitent un changement d’ampoule à chaque photographie. Une autre solution consiste à placer l’éclairage sur un monopode doté d’un mini-trépied à sa base3 : Celui-ci, moins encombrant (et moins lourd) qu’un trépied classique présente l’avantage de pouvoir être mieux dissimulé derrière le modèle pour les contre-jours. Il faut toutefois veiller à sa stabilité lors de l’installation du flash. Enfin, la dernière possibilité consiste à trouver des emplacements naturels propices, notamment des niches qui permettent de bien cacher la source lumineuse. Des accessoires permettent éventuellement de faciliter la fixation des flashs sur les parois en profitant des aspérités, comme par exemple les « supports-araignée » (initialement conçus pour les smartphones), ou plus simplement les crochets ou les habituelles chambres à air utilisées comme élastiques. L’un des points essentiels est de veiller à ce que les flashs ne soient pas dirigés sur un plan proche de la photographie qui serait immanquablement surexposé (et détournerait inutilement l’attention du spectateur du sujet principal). Dans certains cas, il ne faut pas hésiter à éloigner de façon significative le flash de la limite du cadrage, quitte à devoir ouvrir d’un diaphragme de plus ou doubler la sensibilité.

Lorsqu’un plan de la photographie situé à proximité immédiate d’un flash risque d’être grillé il peut être utilisé des volets, ou plus simplement un morceau de néoprène noir (30×30 cm) pour focaliser la lumière au-delà. Ce procédé est notamment très utile lorsqu’un personnage dans le champ éclaire devant lui. L’idéal pour éviter cette tache « brûlée » est bien entendu de placer le personnage sur un bloc ou au bord d’un replat non visible sur la photographie. Une solution extrême est de placer l’appareil au niveau du sol, mais la perspective et les déformations qui en résultent sont souvent peu harmonieuses. De même, il est intéressant de profiter des dépressions du sol pour y placer des éclairages, que ce soit dans l’axe de la photographie ou en contre-jour.

Enfin, il ne faut pas hésiter à utiliser les parties claires de la cavité comme réflecteur. L’éclairage, caché de l’appareil ou situé hors champ, est alors dirigé vers ces zones afin que la lumière réfléchie éclaire le sujet. On peut également utiliser un morceau de tissu blanc, ou mieux encore de toile cirée, qui sera posé sur le support naturel pour améliorer la réflexion. Il y a bien entendu une déperdition de lumière qui doit être compensée. En augmentant la surface de la source lumineuse, ce procédé donne une lumière beaucoup plus douce qui convient parfaitement pour les personnages.

La composition d’une image consiste en l’agencement délibéré des éléments qui la composent. Le but est de choisir et de disposer ces éléments de façon harmonieuse afin de mieux faire passer le message de la photographie. Au préalable, le photographe doit identifier le point d’intérêt du cliché et composer la scène de telle sorte que les yeux du spectateur se dirigeront spontanément et inconsciemment vers celui-ci. En l’absence de point fort, une autre approche consiste à constituer un tout harmonieux porteur de sens.

Il est rappelé ci-après les principales règles dogmatiques régissant la composition d’une photographie :

• respecter la règle des tiers (ou encore mieux du nombre d’or) qui consiste à placer les éléments clef de l’image sur les lignes qui séparent les tiers verticaux et horizontaux, ou sur les intersections entre ces lignes. Cette règle dynamise les photographies par rapport à un découpage en deux ou un sujet centré ;

• faire ressortir le sujet dans l’image afin que l’oeil aille directement dessus, en jouant par exemple sur les contrastes de couleur (privilégier ainsi des combinaisons de couleur homogène rouge ou jaune pour des modèles) ;

• éviter la présence d’éléments distrayants indésirables, ce qui peut être obtenu, à défaut de les éliminer du cadrage, en les éclairant moins ou en jouant sur la profondeur de champ pour qu’ils soient flous ;

• compenser les masses entre elles afin d’assurer un équilibre en prenant en compte leurs dimensions, leurs couleurs, ou la distance qui les sépare. Une masse de grande surface devra de préférence être placée en bas pour ne pas monopoliser l’attention par rapport au plus petites ;

• organiser la construction de la photographie avec des lignes fortes afin de renforcer la dynamique de l’image (notamment les diagonales se terminant dans les coins de la photographie);

• prendre en compte que le sens de lecture naturel en Occident se fait de gauche à droite. Il peut être intéressant d’inverser une photographie pour respecter cette règle (bien évidemment en l’absence d’inscriptions) ;

• laisser de l’espace devant les personnages (et surtout leurs regards) pour

que le sujet « respire » ;

• exploiter les éléments graphiques qui entourent le sujet afin de concentrer le regard vers la zone significative de la photographie.

Si ces règles sont relativement faciles à respecter à l’extérieur où l’espace est plus ouvert, bien souvent, les contraintes du milieu souterrain laissent moins de liberté, voire aucune, au photographe pour le cadrage. C’est notamment le cas des galeries dont la forme impose souvent des constructions symétriques où le personnage se retrouve centré.

Ce chapitre propose de montrer les différentes façons d’éclairer une galerie de dimension moyenne.

L’ensemble des clichés a été pris dans la grotte de la Cocalière inférieure lors d’un stage photographique organisé par le Comité spéléologique de la région en

novembre 2011.

Photographie n°11

Combinaison avec trois flashs et deux personnages :

• un contre-jour (électronique) sur le personnage du fond,

• le premier personnage éclaire devant lui,

• léger éclairage frontal pour déboucher le premier plan.

Cette photographie illustre les combinaisons qu’il est

envisageable de faire entre les schémas types présentés

auparavant. Les possibilités sont bien entendu infinies. C’est en choisissant parmi tout l’éventail de positionnements des éclairages, que le photographe fait preuve de créativité pour aboutir à un résultat esthétique personnel.

Il est proposé pour terminer cet article deux exemples de prises de vue avec le calcul de l’exposition correspondant au positionnement adopté pour les flashs. Les photos ont été réalisées lors de stages photographiques organisés par le Comité spéléologique de la Région E (en novembre 2008 et 2010). Elles sont donc illustratives d’un processus d’apprentissage.

C’est l’exemple le plus simple car il nécessite peu de moyens matériels et humains (un seul flash et éventuellement un assistant).

C’est donc un sujet facile à la portée de tous. Quatre photographies ont été prises en faisant varier la position du flash.

Photographie n°1

Cette première photographie est prise avec le flash sur l’appareil (situation identique à celle d’un flash intégré au boîtier). La puissance du flash n’étant pas limitative, la démarche consiste à choisir préalablement un diaphragme en prenant en compte d’une part de la profondeur de champ, et, d’autre part, l’optimum de piqué généralement obtenu pour un diaphragme de f8. Dans le cas présent, le diaphragme retenu est f16 pour avoir la profondeur de champ maximale et s’assurer ainsi que l’ensemble de la concrétion sera net. La sensibilité retenue est de 100 ISO.

Deux cas de figure sont à considérer selon le flash :

• flash sans réglage de la puissance : la distance du flash est déterminée par la règle d = NG / f. Par exemple, si le Nombre Guide du flash est de 32, celui-ci doit être placé à une distance de deux mètres (32 / 16).

• flash avec réglage de la puissance : la démarche consiste alors à fixer la puissance pour une distance du flash éventuellement imposée en fonction de la place disponible. Dans le cas présent, le flash est placé à une distance de 0,5 m si bien que le Nombre Guide doit être égal à 8 (NG = f * d = 16 * 0,50).

La puissance peut être déterminée de différentes façons :

– par la règle : P = 1/ a² avec a = NG(pleine puissance) / NG(puissance désirée). Dans le cas présent, a = 32 / 8 = 4 (32 étant le NG du flash en pleine puissance et 8 le NG souhaité). La puissance à sélectionner est donc égale à 1/16ème (1/ 42).

– en calculant le diaphragme obtenu avec le flash réglé en pleine puissance (f = NG / d = 32 / 0,5 = 64) et en divisant la puissance par 2 chaque fois qu’on ouvre d’un diaphragme : f64 → f45 (1/2 puissance) → f32 (1/4 puissance) → f22 (1/8ème puissance) →f16 (1/16ème puissance).

– par lecture directe sur l’abaque présentée dans l’article précédent (cf. Spelunca n°133 page 49) : le NG 8 est obtenu à l’intersection 50 mm et 1/16ème de puissance à 100 ISO (c’est la façon à la fois la plus sûre et la plus directe car elle évite de faire des calculs).

La photographie obtenue est correctement exposée mais l’éclairage écrase la concrétion qui se détache mal du fond

Photographie n°2

L’étape suivante consiste à dissocier le flash de l’appareil et à le positionner latéralement à 90°. Il est placé à une distance d’un mètre pour avoir une lumière homogène sur tout le sujet (s’il est trop près du sujet, il risque d’y avoir des différences importantes d’éclairage entre les plans proches et lointains, qui vont se traduire par des zones sous-exposées et/ou surexposées).

Le calcul de l’ouverture s’effectue en prenant en compte la distance flash-sujet (1 m) et en apportant une correction de + 1 diaphragme pour compenser la position latérale (cf. Spelunca n°133 page 49). Il est possible de procéder de deux façons :

• lecture de la puissance dans l’abaque pour un Nombre Guide de 22 (ouverture choisie de f16 + correction d’un diaphragme = f22) : la valeur lue est demi-puissance ;

• soit en partant du diaphragme nécessaire à pleine puissance (f = NG / d = 32) et en divisant celle-ci par deux pour chaque graduation de diaphragme : f32 → f22 (1/2 puissance).

Il est prudent de vérifier ce calcul par une approche directe : f = NG à 1/2 puissance / d = 22 / 1 = 22 + surexposition d’un diaphragme = f16.